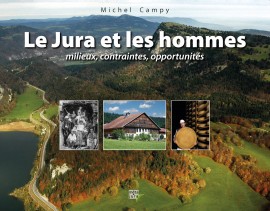

Le Jura et les hommes, milieux, contraintes et opportunités

- Auteur

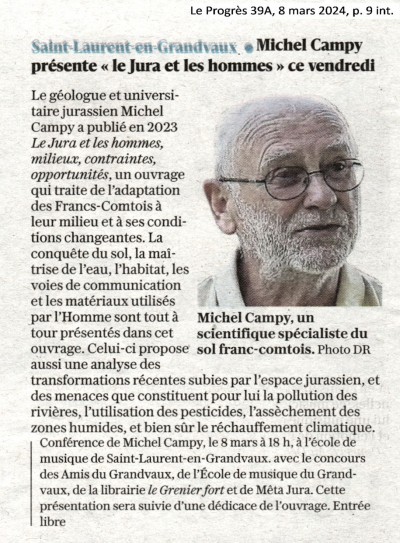

- Michel Campy

- Année

- 2023

- N° ISBN

- 978-2-9559245-8-7

- Nb pages

- 254

- Langue

- Français

- Sortie de presse le 10 septembre 2023

- Prix

- 35,00 euros

- Prix spécial

- 35.00 euros

- En stock

Résumé

Michel Campy

Le Jura et les hommes

Milieux, contraintes, opportunités

Amoureux de ce Jura avec lequel il entretient une relation très intime, Michel Campy nous invite dans ce nouvel ouvrage à comprendre combien territoire et environnement portent les marques des interactions avec les hommes qui les occupent. Depuis des millénaires, les hommes ont dû et su s’adapter au terrain, en surmonter les contraintes et utiliser les opportunités qui s’offraient à eux.

Partant de l’observation du terrain, Michel Campy nous explique le rôle et les conséquences des actions de l’homme dans l’évolution des paysages qui nous entourent, pour le meilleur et pour le pire parfois. « La terre est comme notre peau condamnée à conserver des blessures anciennes ».

Partageant ici ses coups de cœur, Michel Campy nous propose une découverte buissonnière du Jura selon 6 thèmes :

• la conquête des sols et la mise en place des paysages,

• l’habitat, de la Bresse jurassienne à la haute Chaîne,

• l’eau, indispensable à la présence humaine,

• les voies de communication et les échanges,

• l’utilisation des matières premières disponibles,

• les transformations de la nature par l’homme.

Ce livre est celui d’un scientifique désireux de partager ses connaissances. Sensible aux agressions que l’homme a fait subir aux milieux, Michel Campy nous rappelle combien le Jura, parce qu’il présente une grande variété de micro-paysages, est d’autant plus fragile et que nous devons le protéger.

Pour rappel, Michel Campy, géologue reconnu, est l’auteur avec Vincent Bichet de l’ouvrage de référence sur la géologie du Jura, Montagnes du Jura. Géologie et paysages, paru en 2008.

Où acheter ?

En commandant directement à l'association.

Les demandes sont prises en compte dans les 24 heures et vous recevrez votre ouvrage dans la semaine qui suit la réception de votre commande et paiement. Les envois sont faits en Lettre verte, Mêta Jura prenant à sa charge les frais d'emballage. Il ne vous en coûtera qu'un supplément pour participation aux frais de port.

Trouvez le bon de commande promotionnel, valable jusqu'au 10 septembre 2023, en page d'accueil de ce site internet intitulée l'association

Liste des librairies où trouver cette publication dès le 10 septembre : voir l'onglet correspondant dans publications.

Téléchargez le bon de commande Commander et payer en ligne

Sommaire

Le mot de l’éditeur ........................................................................................................ 5

Préface par Jean-Gabriel Nast.................................................................................... 7

Avant-propos ................................................................................................................ 9

I. LA CONQUÊTE DU SOL ET LA MISE EN PLACE DES PAYSAGES DU MASSIF DU JURA

C’est une forêt dense et difficilement pénétrable que l’homme a trouvée dans le massif du Jura.......................... 15

Pour développer les cultures, les hommes défrichent la forêt : le message des pollens......................................... 16

Le message des pollens dans l’évolution de la végétation du massif jurassien depuis le dernier retrait glaciaire . 17

Les plaines du piémont jurassien sont favorables aux cultures céréalières............................................................. 18

Les plaines du piémont résultent de l’épandage des alluvions issues du glacier jurassien..................................... 19

L’homme a fait de la Bresse jurassienne un bocage de polyculture productive .................................... ................. 20

Le façonnement actuel du relief de la Bresse est le résultat d’une longue érosion.................................................. 21

Le poulet de Bresse : la rencontre entre un écosystème préservé et des éleveurs passionnés.............................. 22

Sa topographie et l’imperméabilité de ses sols ont donné à la Bresse sa vocation piscicole.................................. 23

Contraint par un sol caillouteux acide, l’homme a maintenu sa vocation forestière à la forêt de Chaux.................. 24

Les cailloutis siliceux de la forêt de Chaux sont originaires des Alpes..................................................................... 25

L’homme a exploité les sols du rebord du plateau jurassien pour y installer un vignoble de qualité........................ 26

Le vignoble s’est installé sur la zone de chevauchement du Jura sur la Bresse...................................................... 27

Les vignerons face à la mosaïque des sols viticoles : le choix des cépages à planter............................................. 28

Les vignerons du Jura ont obtenu une Appellation d’Origine Protégée (AOP) pour leur vignoble........................... 29

L’homme a fait des plateaux jurassiens une terre d’élevage et un terroir du fromage Comté.................................. 30

Sur les plateaux, les sols minces conviennent aux pâturages, les sols épais ont permis les cultures..................... 31

L’eau, première préoccupation des éleveurs des plateaux jurassiens...................................................................... 32

Les plateaux du Jura : des terrains à dominante calcaire qui ont échappé aux plissements.................................... 33

Sur les plateaux, seuls les secteurs de labour possible ont été défrichés : exemple du plateau d’Ivory (Jura)........ 34

Plateau d’Ivory/plateau des Moidons : la géologie a déterminé deux types d’utilisation des sols............................. 35

Issue de races anciennes du XVIIIe siècle, la « Montbéliarde » a envahi les plateaux du Jura et au-delà................ 36

Prolonger dans le temps la valeur nutritive du lait : le Comté.................................................................................... 37

Les placages d’alluvions glaciaires ont permis le défrichement et les cultures : exemple du Bief de Corne............. 38

Un autre exemple défriché et cultivé grâce aux placages d’alluvions glaciaires : la combe d’Ain............................ 39

En Petite Montagne, les hommes ont installé une polyculture adaptée au relief et aux sols..................................... 40

Les structures plissées des terrains sont à l’origine du relief et des sols de la Petite Montagne ...............................41

Les pratiques agropastorales ont transformé les paysages de la Petite Montagne................................................... 42

L’occupation par l’homme des hautes terres du Massif jurassien.............................................................................. 44

Au fil du temps, évolution des paysages des hautes terres jurassiennes ................................................................. 45

Le pastoralisme à la conquête des hautes terres du Massif jurassien....................................................................... 46

Les hautes terres se peuplaient de bergers et de leurs troupeaux dès la fonte des neiges....................................... 47

Le pré-bois : un écosystème façonné par la faux du berger et le mufle du bétail....................................................... 48

Le pré-bois jurassien : un écosystème fragile, menacé par les nouvelles pratiques pastorales................................. 49

L’homme a fait des hauts vals jurassiens des zones pastorales de qualité................................................................ 50

Les hauts vals jurassiens sont des plis synclinaux à dominante marneuse................................................................ 51

Val de Mouthe et val de Foncine : deux vals typiques des hautes terres jurassiennes............................................... 52

Le val du Grandvaux : de puissantes assises calcaires plissées, rabotées par l’érosion............................................ 53

Le cheval comtois : un précieux auxiliaire de l’homme dans sa conquête des terres jurassiennes............................. 54

L’évolution des pratiques agricoles et la transformation des paysages....................................................................... 55

II. L’HABITAT DANS LE MASSIF DU JURA : S’INSTALLER AU PLUS PRÈS DES RESSOURCES DU SOL

La diversité des lieux et des besoins a entraîné une grande variété de l’habitat......................................................... 57

Evolution de l’habitat dans le temps............................................................................................................................. 58

L’homme a occupé le porche de la Baume de Gigny (Jura), par intermittence, depuis plus de140 000 ans............... 59

Repoussés par le froid et l’avancée du glacier, les hommes quittent le massif du Jura .............................................. 60

Après la glaciation, l’homme revient dans le Jura et y apporte la civilisation magdalénienne...................................... 61

Les premiers villages apparaissent au Néolithique avec la pratique de l’agriculture.................................................... 62

La «révolution néolithique» : un changement radical de l’économie............................................................................ 63

L’habitat groupé en villages aux âges des Métaux....................................................................................................... 64

C’est au cours des âges des Métaux que le paysage rural se met en place............................................................... 65

L’habitat à l’époque gallo-romaine dans le Jura : la villa, au cœur de la ruralité.......................................................... 66

Les « habitats perchés » de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (IVe-IXe siècles).............................................. 67

L’habitat médiéval rural dans le massif du Jura : des constructions variées de terre, de pierre et de bois................. 68

Le château fort abrite le centre du pouvoir au Moyen Âge.......................................................................................... 69

Le château et le bourg castral de La Châtelaine (Jura) dominent la reculée des Planches-près-Arbois.................... 70

Le château fort de Vaulgrenant à Pagnoz (Jura) domine l’entrée de la reculée de Salins-les-Bains.......................... 71

L’habitat rural dans les différentes zones du massif jurassien..................................................................................... 72

La maison paysanne : lieu de vie et espace de travail................................................................................................ 73

L’habitat en Bresse jurassienne : l’eau accessible a permis un habitat dispersé........................................................ 74

L’habitat groupé en bordure des champs sur le piémont jurassien : le val d’Amour................................................... 75

L’importance des agglomérations du vignoble jurassien se calque sur le relief : le rôle des reculées....................... 76

La maison traditionnelle du vigneron est accolée à ses voisines, le long des rues du village.................................... 77

L’organisation du village viticole enregistre les évolutions politiques, sociétales et religieuses..................................78

L’évolution du village viticole jurassien depuis le XIXe siècle..................................................................................... 79

Habitat groupé des plateaux jurassiens : se rassembler autour des points d’eau...................................................... 80

La maison des plateaux jurassiens adaptée à l’élevage et la production laitière........................................................ 81

Habitat groupé du plateau de Nozeroy : les villages se sont installés autour des points d’eau.................................. 82

Contextes hydro-géologiques ayant permis l’installation des villages du plateau de Nozeroy.................................... 83

Cas exceptionnel d’habitat dispersé sur les plateaux jurassiens : le plateau de Rosnay (Lavigny, Jura)................... 84

Le substrat géologique a induit le paysage du plateau de Rosnay et son utilisation.................................................. 85

La ferme de montagne réunit sous un même toit humains et bétail........................................................................... 86

La Maison Michaud à Chapelle-des-Bois (Doubs), témoin de l’habitat traditionnel du haut Jura............................... 87

Le regroupement tardif de l’habitat des hautes terres jurassiennes........................................................................... 88

Les fermes d’estive sur les reliefs d’altitude............................................................................................................... 89

Le village linéaire dédoublé de Bois-d’Amont (Jura) dans le val de Joux.................................................................. 91

L’habitat dispersé des Hautes Combes : s’installer au plus près des zones de pâtures............................................ 92

Le compartimentage du relief des Hautes Combes a favorisé la dispersion des fermes........................................ .. 93

Les points d’eau disséminés dans les alpages........................................................................................................... 94

Mettre les objets précieux et vitaux à l’abri de l’incendie de la ferme : le grenier fort................................................. 95

Les origines de l’urbanisation...................................................................................................................................... 96

La majorité des villes du massif s’est développée en bordure de rivière et de lac...................................................... 97

L’éperon défensif du relief de la Citadelle et le Doubs sont à l’origine de la ville de Besançon.................................. 98

Besançon : une ville d’origine gauloise remaniée à l’époque gallo-romaine............................................................... 99

Pontarlier, relais commercial sur le trajet de la voie historique Besançon - Lausanne............................................. 100

La cluse de Pontarlier a permis le passage de la voie à l’origine de la ville............................................................. 101

Saint-Claude, un site de confluence entouré de puissants reliefs............................................................................ 102

Saint-Claude, histoire géologique, tectonique et glaciaire........................................................................................ 103

III. LA NÉCESSAIRE MAÎTRISE DE L’EAU

Le massif du Jura bénéficie d’une pluviosité abondante et régulière....................................................................... 105

Les pluies abondantes et régulières donnent au Jura ses sols nourriciers et son étonnante verdure..................... 106

L’abondance des pluies permet à la forêt jurassienne de se régénérer naturellement............................................ 107

L’eau libre, disponible et facilement accessible. La disponibilité de l’eau dans le Jura et les moyens utilisés par

l’homme pour se l’approprier.................................................................................................................................... 108

L’utilisation directe de l’eau qui coule ou qui stagne, sans aménagement particulier.............................................. 109

Aller chercher l’eau en profondeur : les puits........................................................................................................... 110

Un défi aux contraintes de la géologie : le puits du château de Joux (Doubs)......................................................... 111

Mettre l’eau en réserve : les citernes Mettre l’eau en réserve : les citernes............................................................. 112

Acheminer l’eau au plus près des besoins : fontaines et lavoirs.............................................................................. 113

Les fontaines publiques, lieux de ressource en eau et de convivialité..................................................................... 114

Aperçu sur la trentaine de fontaines encore présentes de la ville de Poligny (Jura)................................................ 115

L’eau potable arrive dans chaque maison : les adductions...................................................................................... 116

Reconnaissance géologique et protection des aquifères afin d’assurer la potabilité de l’eau.................................. 117

La source de la Papeterie à Conte (Jura) alimente des milliers de Jurassiens en eau potable ...............................118

La source de la Papeterie est alimentée par le bassin versant du plateau de Nozeroy........................................... 119

L’adduction en eau potable d’une ville jurassienne : Salins-les-Bains..................................................................... 120

Le réseau de distribution d’eau potable à Salins-les-Bains (Jura)........................................................................... 121

Vecteur d’énergie, l’eau a fait tourner les moulins puis les turbines hydroélectriques du Jura................................ 122

Les moulins sont à l’origine du tissu industriel précoce du massif jurassien ............................................. ............. 123

Deux rivières jurassiennes et leurs moulins : la Cuisance et le Hérisson................................................................. 124

L’énergie hydraulique de la Bienne a fait de Morez (Jura) un pôle industriel dès le début du XVIe siècle............... 125

Les rivières, source d’énergie hydroélectrique captée par de nombreux barrages.................................................. 126

La moyenne vallée de la rivière d’Ain : une succession de barrages hydroélectriques............................................ 127

Le barrage de Vouglans, la plus grande source d’hydroélectricité du massif du Jura.............................................. 128

Le lac de barrage de Vouglans a bénéficié d’une assise géologique favorable....................................................... 129

Le système karstique des calcaires du Jura ne garantit pas des sources d’eau potable......................................... 130

La fièvre typhoïde a tué à Saint-Claude (Jura) à la fin du XIXe siècle...................................................................... 131

Une utilisation de l’eau à l’époque gallo-romaine : le sanctuaire de Villards d’Héria (Jura)...................................... 132

Les eaux du lac d’Antre alimentent les sources du sanctuaire de Villards d’Héria................................................... 133

L’alimentation en eau de la ville de Vesontio à l’époque romaine : l’aqueduc d’Arcier.............................................. 134

La source d’Arcier est alimentée par les précipitations du bassin versant du synclinal de Saône............................ 135

IV . LES VOIES DE COMMUNICATION

Du sentier à talon aux voies modernes : une longue évolution.................................................................................. 137

Dès l’Antiquité, les besoins d’échanges entraînent un dense maillage de voies dans le massif jurassien................ 138

Le péage de Villers-sous-Chalamont (Doubs), un passage entre Flandres et Italie du Nord.................................... 140

Le château de l’Aigle (Jura) et le contrôle des échanges entre plateau et haute Chaîne.......................................... 141

Les chemins du sel, au départ de la Grande Saline de Salins, du XIVe au XVIIe siècle........................................... 142

Les voituriers et leurs chariots livraient les charges de sel dans le Jura et au-delà.................................................. 143

Les rouliers du Grandvaux ont sillonné les routes de France.................................................................................... 144

Obligations, réglementations, immatriculations et servitudes des rouliers................................................................ 145

Les routes traversières ont emprunté les échancrures naturelles du massif jurassien............................................. 146

Les échancrures du relief résultent de l’érosion de failles transversales : « décrochements » ..................................147

L’amélioration des voies de communication du XVIIe au XIXe siècle........................................................................ 148

Amélioration du franchissement de la reculée des Planches-près-Arbois................................................................. 149

Raccorder des territoires voisins d’altitudes très différentes : la technique des routes en lacets.............................. 150

Septmoncel (Jura) : une route en lacets pour désenclaver les Hautes Combes....................................................... 151

Les voies autoroutières jurassiennes et péri-jurassiennes........................................................................................ 152

L’autoroute A 40 : « autoroute blanche » et « autoroute des Titans »......................................................................... 153

L’ouverture vers la montagne par les voies ferrées : le grand chantier des « tacots » jurassiens"............................. 154

Ils ont creusé les montagnes et enjambé les vallées pour raccorder les hommes..................................................... 155

Un défi : la construction de la voie Morez - Saint-Claude (1900-1912)....................................................................... 156

Sur le parcours Morez/Saint-Claude : 18 tunnels et 9 viaducs sur 24 km................................................................... 157

Le franchissement du haut Jura par la ligne de chemin de fer Paris - Berne.............................................................. 158

Le percement du tunnel du Mont d’Or a déclenché une série d’accidents hydrologiques. .........................................159

Une dizaine d’aérodromes et cinq aéroports périphériques à fort trafic alimentent les voies aériennes du Jura ....... 160

Seules, les plaines alluviales quaternaires offrent les surfaces nécessaires à l’implantation de terrains d’aviation.... 161

L’utilisation des voies fluviales pour le transport du bois : les radeliers........................................................................ 162

V. LES MATÉRIAUX UTILISÉS PAR L’HOMME

Les plus anciens matériaux utilisés par l’homme : les matériaux siliceux : silex et chailles......................................... 166

Le bois : un matériau abondamment et très tôt utilisé.................................................................................................. 167

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

La pierre ocre de Montesserin est le matériau noble d’Arbois et de sa région............................................................ 168

La pierre de Montesserin : un calcaire ferrugineux déposé dans les mers du Jurassique il y a 175 millions d’années 169

La « pierre jaune de Neuchâtel », matériau des bâtiments publics et de prestige du haut Doubs............................... 170

La « pierre jaune de Molpré » donne ses tons chauds au bâti du plateau de Nozeroy................................................. 171

7000 ans d’exploitation meulière dans le grès triasique du massif de La Serre........................................................... 172

La diffusion de la pierre meulière du Trias de La Serre depuis le Néolithique.............................................................. 173

Le choix des matériaux de couverture reflète les opportunités locales........................................................................ 174

Les tuiliers gallo-romains de Villers-Farlay tiraient leur matière première des argiles de Bresse................................. 175

À Lantenne-Vertière (Doubs), la marne se fait tuile...................................................................................................... 176

Trouver les bons mélanges de terres pour faire des bonnes tuiles............................................................................... 177

Pendant un siècle, les calcaires « hydrauliques » du Mont Rivel ont participé à la prospérité de Champagnole. ........ 178

La catastrophe du 27 juillet 1964 : l’effondrement des galeries d’exploitation du Mont Rivel........................................ 179

La chaux, nécessaire à la construction, est obtenue par calcination du calcaire ......................................................... 180

Une intense production de chaux dans le haut Doubs entre la fin du XIIe et la fin du XIXe siècle................................ 181

PIERRES DÉCORATIVES, PIERRES À SCULPTER

Les pierres marbrières de la vallée de la Bienne (Jura)................................................................................................ 182

La « brocatelle » de Chassal.......................................................................................................................................... 183

Le « noir de Mièry » (Jura), une pierre marbrière particulière........................................................................................ 184

L’albâtre de Saint-Lothain (Jura) : une pierre à sculpter très recherchée...................................................................... 185

La « pierre jaune de Molpré », aussi sculptée, illumine Nozeroy et le val de Mièges (Jura).......................................... 186

Les « mystérieuses croix pattées » à la périphérie du Massif de La Serre ont été extraites des grès du Trias............. 187

SELS ET MINERAIS

Le gypse de Grozon (Jura), exploité de l’époque romaine au XXe siècle..................................................................... 188

L’exploitation du gypse à Salins-les-Bains (Jura).......................................................................................................... 189

Le sel, « or blanc du Jura », source de prospérité pendant des siècles........................................................................ 190

Le sel à l’origine de Salins-les-Bains et de sa richesse................................................................................................. 191

L’extraction et le travail du fer ont mobilisé des milliers de Jurassiens aux XIXe et XXe siècle.................................... 192

Un minerai de fer « sédimentaire » : la « limonite de Métabief » (Doubs)...................................................................... 193

Minerai de fer d’altération de surface « sidérolithique »................................................................................................. 194

L’explosion de l’industrie du fer aux VIe et VIIe siècles dans le « district de Berthelange » (Doubs et Jura)................. 195

MATÉRIAUX ORGANIQUES......................................................................................................................................... 196

Les matériaux organiques fossilisés dans les terrains sédimentaires............................................................................ 197

Du charbon de l’époque carbonifère sous le vignoble du Jura....................................................................................... 198

Les lits charbonneux du Trias supérieur......................................................................................................................... 199

Les produits extraits des calcaires bitumineux d’Orbagnoux (Ain) servent à la préparation de médicaments............... 200

L’asphalte : trois siècles d’exploitation au val de Travers (Suisse).................................................................................. 201

La tourbe : le « charbon du pauvre », combustible des temps difficiles........................................................................... 202

La tourbe abondamment exploitée comme substitut du bois de chauffage..................................................................... 203

La forêt et l’affouage dans le Jura.................................................................................................................................... 204

Améliorer le pouvoir calorifique du bois par la pyrolyse................................................................................................... 205

Le bois dans l’habitat....................................................................................................................................................... 206

Le bois d’œuvre............................................................................................................................................................... 207

Une résine végétale extraite d’essences forestières : la poix.......................................................................................... 208

Les fours à poix de La Beuffarde et de Haute-Joux (Doubs)........................................................................................... 209

VI. LES TRANSFORMATIONS APPORTÉES PAR L’HOMME À L’ESPACE JURASSIEN

L’installation du barrage de Vouglans (Jura) a profondément modifié les paysages de la vallée de l’Ain....................... 211

Le Jura n’échappera pas au grand désordre écologique que la croissance démographique fait subir à la Planète Terre.212

Les « catastrophes naturelles » : fait du hasard ou responsabilité humaine ?................................................................. 213

Une croissance démographique continue, périodiquement interrompue par les guerres et les épidémies ................... 214

La population actuelle du massif jurassien : désertification des campagnes, renforcement des centres urbains et industriels.215

Afin d’accroître son espace de culture, l’homme a parfois modifié le cours des rivières jurassiennes............................ 216

Les rivières organisent leur cours selon leur propre énergie, toute action contraire perturbe leur équilibre.................... 217

En un siècle, l’homme a transformé la Basse Loue, libre et divagante, en un canal unique............................................ 218

La dénaturation de la Basse Loue : réduction des écosystèmes et appauvrissement de la biodiversité.......................... 219

L’exploitation des granulats alluvionnaires : une atteinte à l’environnement naturel......................................................... 220

Les conséquences environnementales de l’exploitation d’une gravière alluviale............................................................. 221

Pour gagner des terres de culture, de nombreux milieux humides ont été asséchés....................................................... 222

La réhabilitation du cours de la Lemme et de ses marais, dénaturés au cours du XXe siècle.......................................... 223

De1950 à 1970, afin d’assécher le marais de l’Arlier, le Drugeon est « rectifié » et ses méandres supprimés................. 224

Quarante ans après (1993-1997), le Drugeon retrouve ses méandres et sa libre expression ..........................................225

Les rejets des activités humaines ont entraîné la dégradation biologique de nombreuses rivières jurassiennes............. 226

La pire des atteintes à l’environnement naturel : l’introduction de molécules de synthèse dans les écosystèmes........... 227

Jadis célèbre pour sa faune piscicole, la Loue est gravement malade de sa pollution..................................................... 228

La Loue est victime des activités humaines et en particulier des apports des produits de l’élevage................................ 229

Les manifestations visuelles de pollution dans les rivières jurassiennes.......................................................................... 230

La Valserine, première rivière du massif à bénéficier du label « Rivière sauvage ».......................................................... 231

La modification des paysages et les atteintes à la biodiversité dans l’espace jurassien................................................... 232

Une atteinte aux paysages et à la biodiversité dans le Jura : la destruction des haies..................................................... 233

Les affleurements rocheux, éléments paysagers typiques du massif jurassien et trésors de biodiversité........................ 234

Le « casse-cailloux » concasse les affleurements rocheux pour en faire des pâturages.................................................. 235

Exemples de transformations et modifications apportées par l’homme à l’espace naturel............................................... 236

Épilogue............................................................................................................................................................................. 237

Glossaire......................................................................................................................... 238

Bibliographie................................................................................................................... 239

Index des lieux cités....................................................................................................... 246

Remerciements................................................................................................................250

Errata

p.235. Légende première illustration. Il ne s'agit pas des Verrières de Joux mais de Remoray-Boujeons.